环县:村级产业指导员的“一天”

小雪已至,冬日的时序全面铺开。环州大地上,田里的庄稼已经悉数收割,农忙人完成了一年的使命,开启了“冬日”生活。然而,有这样一群人,依然奔走在乡间田野,挨家挨户履行着自己的职责,因为他们是群众产业发展不可或缺的“帮手”——村级产业指导员。

一大早,冬日的阳光刚刚探出了头,记者在毛井镇羊畜交易市场见到了毛井镇山西掌村产业指导员“老范”。

“老范”名叫范翔宇,因为村里人都对他甚是熟悉,亲切的喊他“老范”。年近60岁的“老范”依然精神矍铄,身穿蓝色大衣,绑着护膝,用围巾裹住头部,戴上墨镜,身子稍一倾斜就能跨上已经陪伴他多年的摩托车,油门一踩,就开始了一天的奔波。

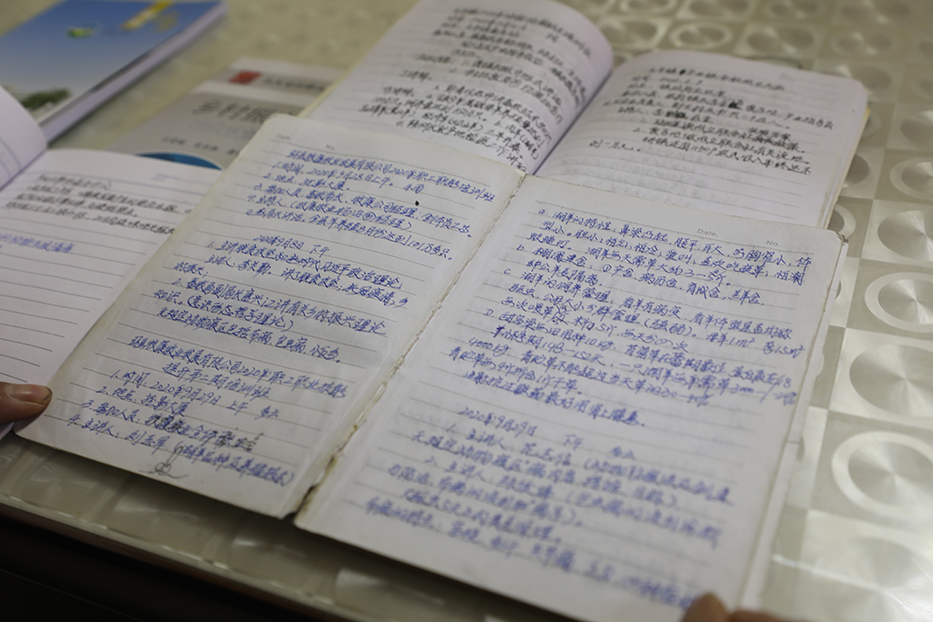

毛井镇的羊畜交易市场是环县北部乡镇现存最大的交易市场,三天一次的集市,老范成为“常客”。据常来市场收羊的羊贩透露,老范总能赶着第一波卖羊人的脚步来到市场,提前打探市场行情、价格波动、疫病防控等情况,并分门别类记录在常用的笔记本上。来自山西掌村的卖羊农户也都习惯了找他把关来完成一次次“安心”地交易。

“经过他把关,我们卖羊心里都踏实。他提前把市场行情了解透彻,还能帮我们现场抬价。”赶来卖羊的郝向东刚刚在范翔宇的帮助下,将拉来的3只湖羊售出,心满意足地拿到了3000多元现金。

市场的另一端,忙着收购羊只的吴正林小跑着过来,拽着范翔宇帮他把关。一会儿功夫下来,吴正林成功收购30多只羊。吴正林笑着说,“经他把关的羊,我总能踏踏实实收购,再转运卖个好价钱。”

“老范,帮我看一下这只羊膘情怎么样?”“老范,今天价格上涨了两块钱。”“老范,我今天又卖掉了5只小羊羔……”

羊市一上午的忙碌渐渐落下帷幕,除了为大家提供现场帮助外,老范的笔记本已经记满了整整一页。“我要随时记录整理市场信息,方便在下乡入户搞防疫、搞宣传的过程中,把这些信息带给老百姓,让大家及时了解,按照市场行情精准饲喂、分类出售。同时,也为指导养殖户科学养羊做数据积累。”说话间,范翔宇又一次跨上了摩托车,“全副武装”后开始奔赴养殖户王强民家。

王强民养羊有些年头了,因羊结缘,他与老范是“老相识”了。用王强民的话说,“老范随叫随到,每月至少来两三次。”这次,老范是来给家里的羊进行疫病防控的。

一波娴熟的准备工作后,老范穿着防护服开始为每一只羊进行防疫。与老范而言,这是最普通且平常的工作。平日里,除了动物防疫,他的工作还包括检疫、保险理赔、技术指导、信息统计、组织交售、调运监管等六大项。

紧张的防疫工作结束后,老范又一次跨上摩托车,带领保险公司开展保险理赔工作。直到天色微蒙,老范的工作依然没有结束,然而,他脸上的微笑还如清晨出门时一般,看不到一丝困倦和焦虑。

山西掌村位于毛井镇西部,总面积51平方公里,全村有养殖户113户,羊只存栏量多年来一直稳定在6000只以上。海拔高、地域面积大、人口居住分散等自然因素都成为“老范”在大山里奔波的制约因素。

“距离最远的农户离家近40公里。”根据老范摩托车里程表计算,每年,老范要在山西掌村的大山里奔波一万多公里。现在,陪伴着他的是第三辆摩托车,“前两辆都跑废了。”老范笑着摆摆手说。

伴着月色,老范忙碌而平凡的一天结束了,他最后一次跨上摩托车已经是晚上八点多钟。这一天从出门到回家,历经十三个多钟头,而这只是老范任产业指导员以来最平凡的一天,这样简单、平凡、忙碌的日子,他已经坚持20年了。

老范不是个例,是环县村级产业指导员的缩影。在环县,像他这样的村级产业指导员有253名,遍布在251个行政村,他们是政府与农户之间的纽带,也是环县羊产业发展不断向前迈进的中坚力量。

人才兴则产业兴。环县以村为单位,坚持就地就近、充分依托现有资源的原则,组建一支产业指导员队伍,他们由种养大户、致富带头人、乡土人才、专业技术人员等群体组成。产业指导员通过到村、到户精准施策,有效解决了产业发展“最后一公里”的难题,同时激发了群众内生动力,提升了特色养殖产业质量和效益。

记者手记:一天很短,短得来不及拥抱清晨,就已经手握黄昏。一年很短,短得来不及细品初春殷红窦绿,就要打点素裹秋霜。和老范同程采访的一天,他错过了午饭,晚饭也“迟到”了。253名“老范”的一天几乎都是同样的忙碌,却有着不一样的艰辛,他们将目标向一线下沉,激情在乡村迸发。他们的注入,打造了强大乡土人才队伍,为推进乡村振兴注入强劲动力。